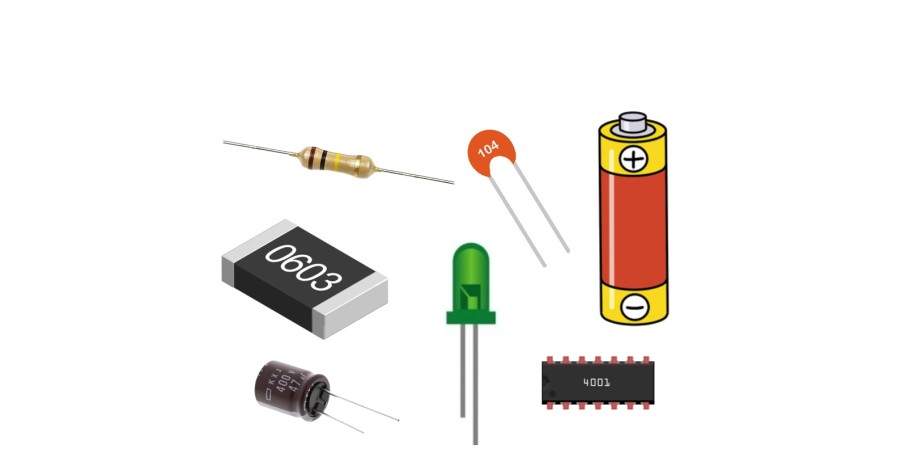

Arduinoボードの周辺に部品を繋いで、初めて電子回路が動きます。部品には電圧や電流の制限があります。作ろうとする電子回路の電圧や電流の条件を考えて部品を選びます。

Table of Contents

部品の極性ってなに

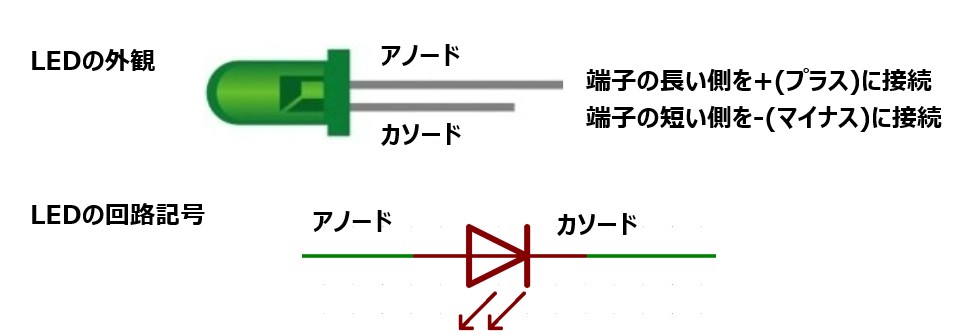

- 部品によっては電圧を加えるときに、片方の端子は+(プラス)、片方の端子は-(マイナス)と決まっている部品があります。このような部品は「極性がある」と言います。

- LED(発光ダイオード)は「極性のある」部品です。

- LEDを発光させるには、アノードを+(プラス)にカソードは-(マイナス)に接続します。

- LEDで電圧が下がります。赤色LEDで1.7~2.0V程度、青色LEDでは3.0V~3.3V程度です。

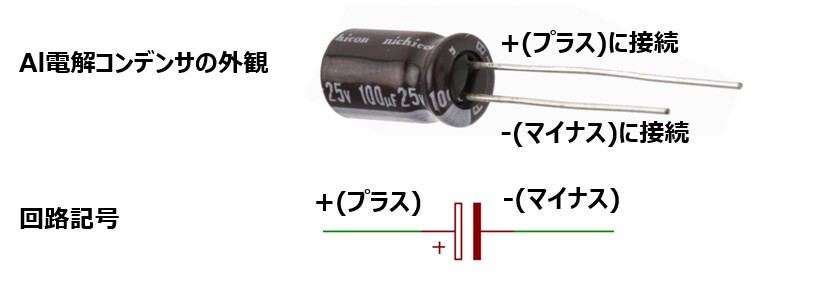

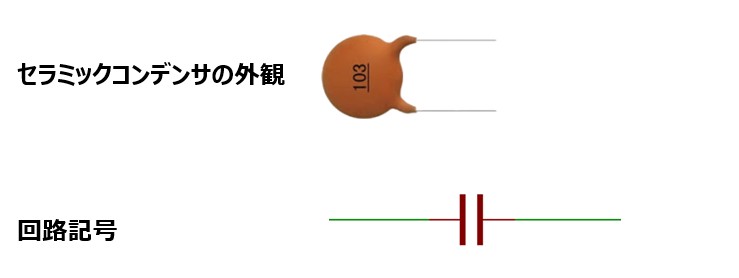

- コンデンサは「極性のない」部品と「極性がある」部品があります。

- 電解コンデンサは極性のある部品です。

- セラミックコンデンサは極性の無い部品です

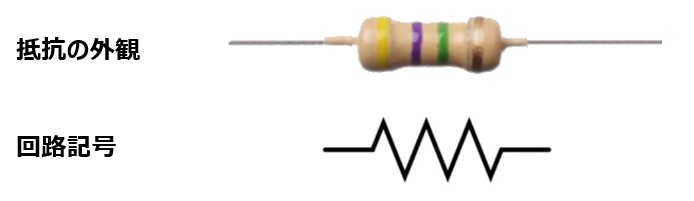

- 抵抗は「極性のない」部品です。

絶対最大定格ってなに

- ある部品にいくらでも電圧を加えて良いか? いくらでも電流を流していいのか?と聞かれると、答えは「いいえ」です。例えば小さな抵抗に、大きなDC電圧を加えると壊れそうですよね? 部品によっては正常動作できる最大の電圧、電流、電力などが決まっていて、これを絶対最大定格と言います。この絶対最大定格を超えないように抵抗、コンデンサ、電源電圧などを選ばなければいけません。

- AL電解コンデンサに、「25V 100uF」と印字されていれば、このコンデンサに加えて良い最大の電圧は25Vです。

- 抵抗は加えることのできる最大の電圧と電流をW(ワット)で決めています。W(ワット)とは電流と電圧の積です。抵抗は1/8(0.125)W、1/4(0.25)W、1/2(0.5)W…等、W数を変えて製品化されています。

- 例えば1/8(0.125)Wの100オームの抵抗の両端に5Vの電圧を加えて5mAの電流を流した場合ワット数は、5V x 0.005A = 0.025Wですから、問題なく使えます。

- 例えば10オームの抵抗をの両端に5Vの電圧を加えて50mAの電流を流した場合ワット数は、5V x 0.05A = 0.25Wですから、1/8(0.125)Wの抵抗は使えません。1/4(0.25)Wでも限度なので、1/2(0.5)W必要かなと考えます。

ソース電流、シンク電流ってなに

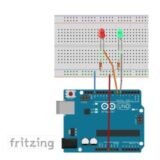

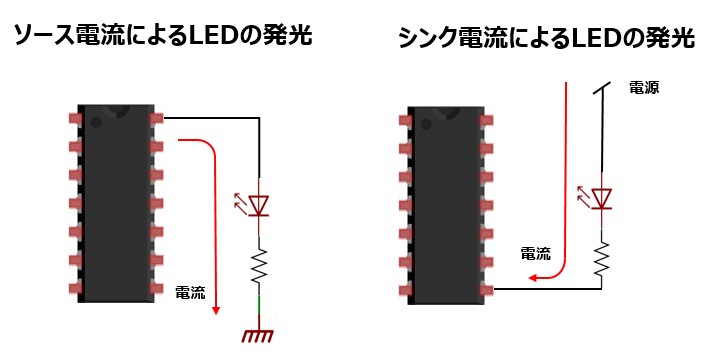

- ICの端子に直接LEDを付けて光らせる場合、ICの端子からどの程度の電流が出せる(ソース電流)のか、またはどの程度の電流が吸い込める(シンク電流)のか解ってないと電流値が決められないですよね? ICであれば、ICのデータシートのソース電流、シンク電流の最大値(最大定格)を調べて、電流を最大定格内に制限する抵抗を選びます。あまりに電流を制限するとLEDが暗くなるので、そこは消費電流と明るさのバランスになります。

- ICの端子からLEDを発光させる回路は、LEDにICから電流を流す(ソース電流)回路と、LEDへ流れる電流をICが受ける(シンク電流)回路があります。

消費電流・消費電流はどう計算するの?

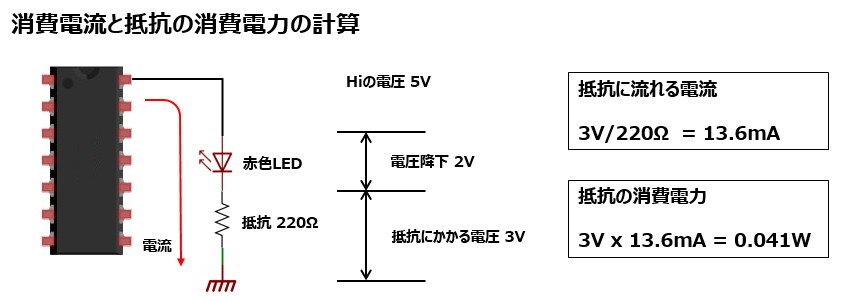

- 電源電圧が5Vの場合、赤色LEDをソース電流で発光させて、電流制限抵抗に220Ωを使った場合の消費電流は13.6mAです。

- 抵抗の消費電力は、0.041Wなので1/8Wの抵抗でも十分です。

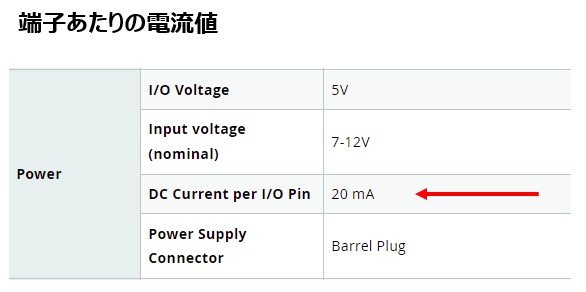

- Arduinoの端子のソース電流・シンク電流の最大値をArduinoのホームページから調べます。UNO R3 | Arduino Documentation に掲示されていました。[Tech Specs]の中に記載があります。端子当たり20mAです。

- 220Ωの制限抵抗の場合、流れる電流は13.6mAなので問題ないことが解ります。

関連する記事は?

関連する商品・製品は?

- [Arduino用のUNO R3 最終版スタータキット] — Arduinoと基本部品が含まれています

ごご質問、誤植の指摘などありましたら。「問い合わせ 」のページからお願いします。